1833

La conférence de St Vincent de Paul

Le 23 avril 1833, Frédéric Ozanam fonda la première conférence de la charité avec pour objectifs : servir les pauvres dans un esprit de service et de partage, mais aussi pour prier ensemble avant et après les réunions. Le nom de conférence a pour origine le fait que Frédéric Ozanam et ses amis participaient régulièrement à une conférence de droit ainsi qu’à une conférence d’Histoire (origine des Universités populaires).

Rapidement, ces jeunes placent leurs initiatives sous le patronage de St Vincent de Paul dont ils ont particulièrement retenu l’enseignement : «il faut, de l’amour affectif, passer à l’amour effectif qui est le service des plus démunis, entrepris avec joie, courage et constance». Frédéric Ozanam a été béatifié.

1840

Le patronage

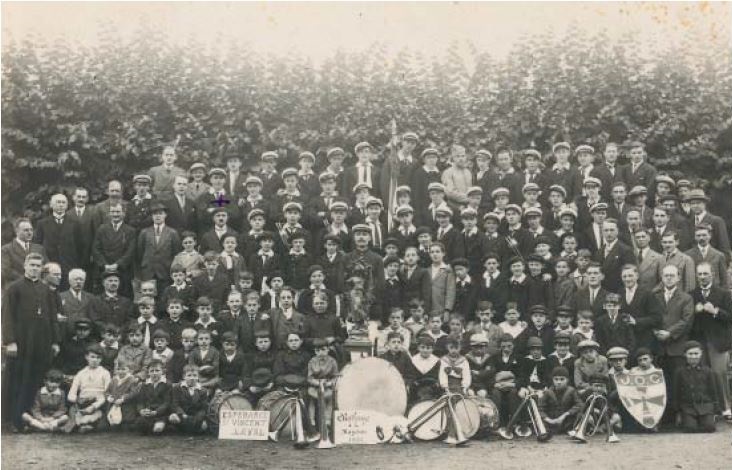

En 1840 était fondé à Laval, la conférence de Saint Vincent de Paul. Deux ans plus tard, Mgr d’Aubert, en accord avec les membres de la conférence, inaugurait le patronage dont le but alors était de grouper les jeunes ouvriers et apprentis des différents métiers.

A la différence des patronages paroissiaux, c’est une œuvre fermée et n’y étaient admis que les enfants des familles visitées par la conférence, auxquels il s’agissait d’apprendre un métier.

C’était un très grand bienfait pour un garçon de 12 à 13 ans que de lui donner une profession qui ferait de lui un ouvrier ou un homme utile au lieu de rester un manœuvre bon à tout et à rien.

1861

Une nouvelle loi

En 1861, sous le ministère Périgny, une loi ordonne la suppression des conférences et c’est la disparition momentanée du patronage.

1865

Retour du patronage

En 1865, M Charles Letourneur et son fils Paul, jeune et ardent recruteur propagandiste reconstituent le patronage. Ce dernier deviendra prêtre en 1879 et dirigera le patronage de Beauregard de 1885 à 1889.

1902

Quels étaient les moyens utilisés ?

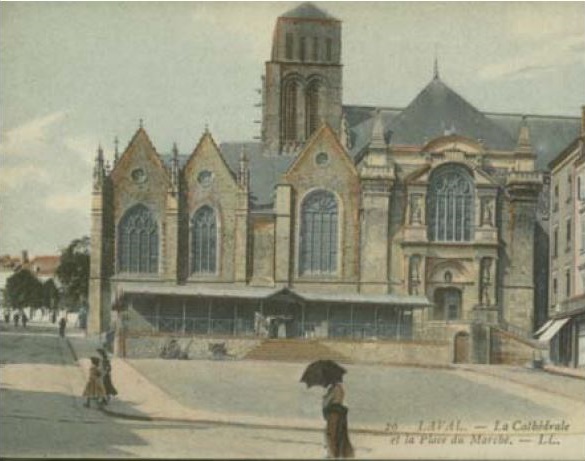

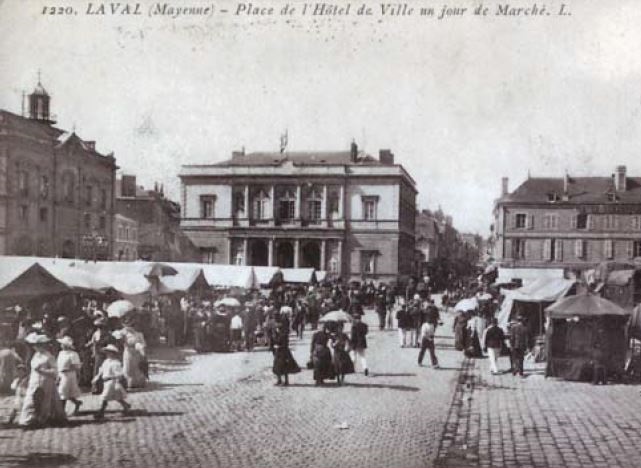

Le dimanche matin, ils assistaient à la grand’messe à la cathédrale. L’après-midi, dans le local de l’œuvre, ils jouaient avec les distractions de l’époque, puis ils entendaient les vêpres et le salut avec un petit mot de l’aumônier.

Chaque année une grande promenade était organisée ainsi qu’une représentation théâtrale qui était destinée à remercier les membres bienfaiteurs.

1910

Les compétitions sportives

Sans doute les compétitions sportives étaient-elle encore inconnues ?

Il faudra attendre 1910 où le football prendra son essor avec le Docteur Bucquet en tant que Président et l’Abbé Clavreul en tant que directeur.

1914-1918

Ralentissement des activités

En 1918 viendra ralentir les activités de St Vincent de Paul. Quarante et un combattants ne reviendront pas de la grande fournaise.

1939-1945

Grande victoire du patronage

C’est alors que l’abbé Trideau reprendra la direction de la société et l’engagera dans une voie fastueuse.

Plus tard, l’abbé Houllière conduira le patronage aux plus grandes victoires de son histoire.

Mr Champion durant cette période tiendra la présidence avec une grande bonté qui n’aura d’égale que sa simplicité.

La Jeune France

1941

Premier trimestre déps des statuts

Sollicitée par l’abbé Le MATRET, dans le but de détendre et occuper sainement les jeunes filles de l’époque, Melle Lambert, Melle France Marie Angot (Mme Rouseau) et Melle Duval, crée la Jeune France.

D’abord on pratique l’hébertisme, puis la gymnastique et aidée d’une demoiselle Oger Yvette, le Basket est aussi proposé.

Le nom de « Jeune France » n’a rien à voir avec le prénom de la fondatrice, mais il est chargé de symboliser – courage et volonté – de quoi occuper l’esprit de ces jeunes filles qui se trouvaient bien esseulées.

Les jeunes gens étaient occupés à des tâches civiques ou militaires car la guerre grondait en cette année 1941 !

D’ailleurs l’investigateur, l’abbé Le Martret venait d’être prisonnier en Allemagne et s’était évadé, il vivait incognito parmi tous les réfugiés regroupés au grand séminaire.

1945

Création de la section rythmique

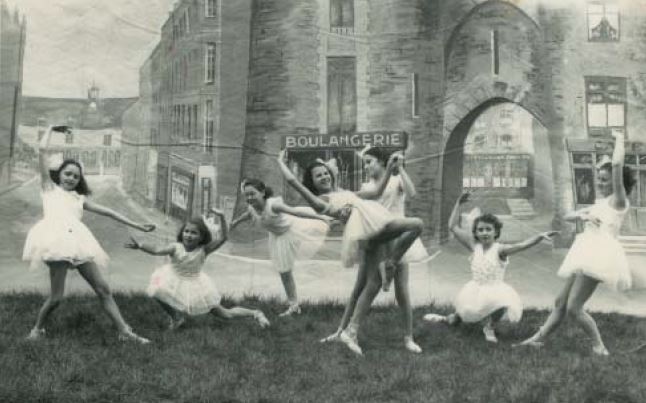

L’association s’est structurée et s’est rattachée au Rayon Sportif féminin maintenant FSCF.

Des gymnastes participent à des concours départementaux avec les musiques de l’époque.

Qui se rappelle de ces concours où il fallait être un peu héroïque pour être à 7 heures le matin dans la rosée et par n’importe quel temps faire les mouvements d’ensemble sur l’herbe ? Qui se souvient qu’à l’époque s’ajoutait aux épreuves de gymnastique une épreuve d’athlétisme (course – saut – grimpée)

1945

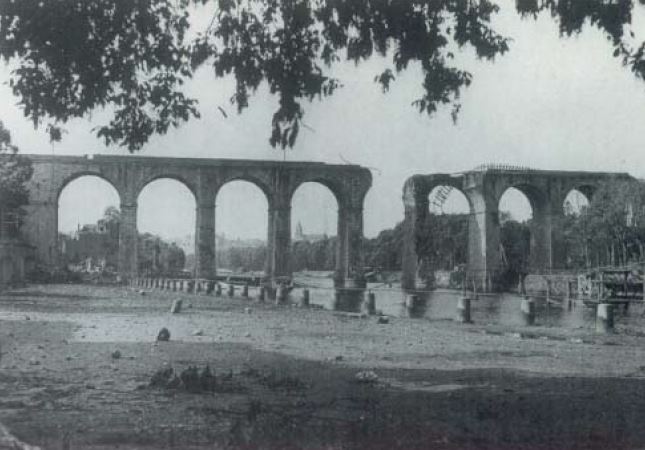

La libération

En 1945, le patronage est presque à néant mais la foi qui anime certains est telle. Cette foi qui déplace des montagnes, leur permet d’accomplir des miracles.

Les trois frères Marius, Paul et Arsène Gruau réunissent grâce à la volonté et la ténacité qu’on leur connaît à remettre tous les organismes vitaux en place.

Marius Gruau est élu président, tandis que l’abbé Dalibard fait fonction de directeur.

1946

Le centenaire de l’œuvre

En 1946, c’est aussi le centenaire de l’œuvre, on y fêtera le jubilé du chanoine Jarry et les 25 années de présidence de M. Champion. Les agapes auront été joyeuses et plantureuse.

1949

Concours et championnat

La gymnastique est reconstituée d’adultes et pupilles qui s’adonnent avec ardeur et discipline.

Les pupilles seront en 1949 deuxième au concours de Cherbourg.

Le basket pourra présenter deux équipes : la première évoluant régulièrement en championnat de la Mayenne.

Le football lui aussi possèdera deux équipes : la première jouera en championnat de troisième division.

1949

Implantation sur les 2 rives

Madame Rousseau qui était musicienne créa aussi la section rythmique.

Les entraînements ont eu lieu d’abord au cercle Catholique, bd Félix Grat et à la salle Jeanne d’Arc, rue des Ridelleries avant de s’expatrier aux Francs Archeries d’une part et à la salle St Vincent de Paul rue du Cardinal Suhard d’autre part.

1952

Organisation des commissions sportives

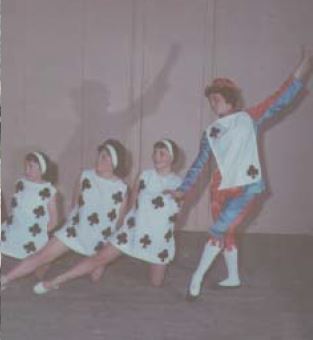

Plus tard en 1951 s’est ajoutée une section danse classique sous l’égide de Mme Giraud, élève de Serge Lifard que France Chalmel COLAS ira seconder et bientôt remplacer, viendra ensuite Dominique Morel.

Une section athlétisme a vu le jour l’année suivante sous la direction de M. Maillard, puis M. Jourdan que remplacera M. Sylvestri.

1955

Fête des rois à la salle Jeanne d'Arc

Les entraînements de basket avaient lieux au Palais de l’Industrie. C’est M. Dellière qui a poursuivi le travail de Melle Oger, puis M Roucin a pris la relève.

1961

Fête du 20ème anniversaire

La partie la plus importante en nombre était la gymnastique rythmique encadrée par des moniteurs tels que M. Cousin Lefresne, Melle Legourdellier, Garry, Chateloup ou encore Marcel Théard.

1967

La JF compte 340 membres

Mais la Jeune France, c’était aussi des goûters concerts au Paiais de l’Industrie ou encore les galas annuels dans les différents théâtres de la ville et les salles des fêtes des alentours ou encore la participation aux fêtes des fleurs de Laval avec ses fameux chars…

Et les défilés dansants avec pour encadrement outre les monitrices de l’époque mais aussi la musique de l’USEB dirigée par M. Marcel Genuist.

1970

Un travail dans l'ombre

Sujet à des problèmes de moniteurs qui pour certains étaient depuis les années 50 mis à disposition par le patronage ami de l’U.S.E.B, fort d’expériences communes en matière de spectacle, d’une philosophie proche et des mutations apparues avec mai 68, Madame Rousseau et les dirigeants de l’USEB travaillaient dans l’ombre à la fusion des deux patronages.